sexta-feira, 13 de janeiro de 2012

Volver

Volver

De volta...

Estou de volta

Aos poucos tudo também volta.

Voltam as ruas, construções.

Voltam as casas, paredes, prédios públicos, jardins.

Talvez voltem antes as ladeiras,

Os montes e um recorte de céu

Tudo vem para dar sentido,

Afirmar o lugar-no-mundo.

O lugar do fogão, da caixa de fósforos,

Do tapete da entrada onde sempre pontua: Limpem os pés...

Vejo o lugar na cama,

O lugar das coisas que não têm lugar.

Vejo minha casa.

Vejo até o invisível.

A estrutura ausente.

Vejo e vejo que tudo está de volta.

Meu corpo, meus olhos

Minha vida.

Menos eu

sábado, 1 de janeiro de 2011

[escritos_valter 1]: À plena luz, o susto do cavalo do Dragão (2003)

Boa Leitura!

Querido Espinosa

Escrevo-lhe do Brasil, país que se construiu como fruto da expansão colonial européia do século XVI e que foi sonhado pelos iluministas do século XVIII como exótico, sítio privilegiado do homem natural, como desejava Rousseau, e cantado, desde o início, como o paraíso terrestre, habitado por estranhos e receptivos seres sem pudor nem pecado.

Este país ainda ressoa, nas suas relações, essa primeira percepção dos estrangeiros em seu encontro com os nativos.. Explico-me. Quando aquilo que se desenha em nosso espírito no encontro com o outro nos afeta profundamente e soa dissonante, a imaginação se acelera e se constrói sobre o pior. É na dissonância, maior quanto mais intensa a afetação, que aquilo que nos encanta e perturba nos demanda uma força mais e mais destrutiva. Claro, pode ocorrer de outro modo, mas como se deixar afetar não raro soa demasiado perigoso para aquilo que nos constitui, é sempre mais seguro o gesto destrutivo. Aqui, foi assim que aconteceu. “Em nome da civilização”, tudo o que parecia bárbaro, belo, sedutor, natural e grandioso foi sistematicamente dizimado, contido e reapropriado pelos conquistadores. Restou um traço, imagem pálida do que poderia ter sido este então admirável mundo novo: a idéia de um povo cordial e alegre, exuberante em sua sensualidade e, malgrado as revoltas que a história oficial sempre se encarregou de negar e encobrir, facilmente governável, posto que ingênuo e passível de ser satisfeito com umas poucas e inúteis bugigangas.

Apesar dessa versão “oficial”, somos efetivamente um povo alegre, embora dificilmente governável. Há aqui uma alegria que, se não chega a ser um pleno contentamento de si, sustenta uma expressividade resistente às opressões cotidianas e que sobrevive até mesmo aos esforços de sua apropriação em continentes mais administráveis, como a que cria de nós a imagem-exportação de país do carnaval, do futebol e do sexo fácil. A nossa é uma alegria que resiste e que, por isso, não cessa de ser rebatida sobre um cenário barroco belo em suas volutas e cruel em suas dobras.

Desnecessário dizer que o Estado que se desenhou aqui, desde os movimentos da colonização, não chegou sequer a se constituir plenamente sob a forma, ainda que indesejável, de Estado-nação. Não chegamos a essa condição de, anônimos, podermos nos designar cidadãos. Expropriação de riquezas, escravagismo, descarados populismos, persistentes autoritarismos e uma democracia de conveniência escreveram nossa história. Uma história, aliás, vivida aos trancos, em sua estrita dependência da escrita em outros lugares. Sustentando-a, nosso Estado tem produzido governos cujo maior desejo parece sempre ter sido, sem sucesso, o de ignorar a multiplicidade que somos e formatar-nos como um povo que melhor serviria à sua vontade. Frustrados nesse projeto, e sem lhe reconhecer a impossibilidade, esses governos oprimiram, construíram estratégias de docilização e ludibrio, perseguiram os desobedientes, formularam vãs promessas e, assim, se sustentaram em berço esplêndido, enquanto mantinham a população no sonho de dias melhores.

À maneira da França monárquica e sua Versailles, este país também definiu sua condição de governabilidade, constituindo um “espaço do poder”, uma cidade Potemkin que, localizada num pólo central de irradiação territorial, foi sonhada como um lócus do qual o poder, idealmente, se exerceria mais eficaz e protegido, distante de manifestações desejantes que viessem atrapalhá-lo em sua porta. Uma cidade imponente, bela e estranha, fria e barroca, generosa em seus espaços abertos e homogênea em suas formas, não idealizada para ser ocupada pela multidão, mas para ser tão-somente a própria representação e espaço do poder num país tão grande e múltiplo. Foi nessa cidade que ocorreu o que vou lhe contar.

Depois de muitas lutas e fracassos, e pela primeira vez na história deste país, chegou à presidência um representante que emergiu do anonimato dessa multidão que somos. Conhecido por seu apelido de fábrica e de líder sindical, foi durante anos ridicularizado e sabotado em seus esforços de chegar à presidência, tão frágil e ameaçadora sua pertinência e formação. Em torno dele organizou-se um partido que, em sua origem, foi pólo de convergência e aglutinação de um sem-número de minorias, o que fez dele um poderoso catalisador dos “inconscientes que protestam”, como identificou Guattari em 1982. Esse acontecimento de que lhe falo se deu no dia de sua consagração: o da solenidade da posse.

Vindos de todos os lugares e por todos os meios disponíveis, criando uma colorida, alegre, irreverente e esperançosa massa humana em movimento, os múltiplos fizeram uma grande festa nas ruas não projetadas para eles. Uma festa-presente, em primeiro lugar para si mesmos, mas também para o emocionado novo presidente que, longe de bastar-se da solene distância para agradecer-lhes a alegria, a todo momento tentava, para pânico de seus agitados seguranças, misturar-se com eles, como se resistindo a desligar-se da própria origem. Foi um dia belo, no qual os jornalistas encarregados de registrá-lo repetiram muitas vezes um mesmo bordão: “quebra de protocolo”, da qual o principal agente foi, quase sempre, o próprio novo presidente.

A imagem que lhe envio é exemplar do que ocorreu nesse dia. Esse cavalo que se empina assustado, narinas dilatadas e dentes à mostra e derruba seu cavaleiro todo engalanado pertence, indissociável do cavaleiro, à guarda da presidência. Essa guarda tem uma função simbólica: ela marca a distância entre representante e representados nos atos solenes, estabelecendo a linha de separação e indicando os limites da relação de proximidade entre um e outros. Imponente, majestosa, porta em seu nome o momento em que este país rejeitou, ainda que só formalmente, sua condição de dependência e se declarou autônomo: Dragões da Independência.

Por essa posição simbólica, quando ela passa, encabeçando o desfile solene, a multidão recua, respeitosa, quando não assustada, pois sabe que, por maior seu entusiasmo, ela e aquele que a representa não pertencem ao mesmo campo. Nesse dia de que lhe falo, entretanto, algo se deu: a multidão não se afastou respeitosa e assustada, obediente à designação de seu lugar. Por permanecer, em plena alegria, identificada com seu representante, foi a própria ordem que se assustou, foi ela que se desarticulou, por instantes, no susto do cavalo do Dragão.

Nesse momento, o que se expôs, ainda que brevemente, foi uma fissura nessa relação de forças que faz da alegria e do poder que lhe dá continente esse algo muitas vezes inócuo, no máximo um triste subproduto vendável em seu exotismo: o aparentemente forte é muito frágil quando depende somente do medo e da obediência daqueles que ele sujeita. A força de uma representação pouco pode perante o grito da multidão, seja ele de dor ou de alegria.

O acontecimento que lhe relato não teve maiores conseqüências. A mídia, que reina soberana na produção dos enunciados que consumimos à exaustão, tratou-o como mais um entre os tantos fait divers identificados como “quebra de protocolo” de um dia relativamente tranqüilo e festivo. Não houve, que eu saiba, quaisquer ações agressivas em relação à incansável multidão em festa.

Passados mais de seis meses desse acontecimento, para alguns dos esperançosos festeiros o entusiasmo já arrefece; aos aduladores do novo poder, face às previsíveis dificuldades do presidente na gestão do país, resta, após uma trégua vigilante, o odioso retorno aos ataques, agora como oposição. O presidente, tão feliz naquele dia, surge às vezes com o rosto cansado, a expressão inquieta, embora mantendo sua esperançosa emotividade. Talvez esteja descobrindo que “tomar” o poder não implica maior potência para alterar as coisas do mundo. Há algo, entretanto, que permanece vivo em nós e se reaviva perante essa foto que eterniza o susto do cavalo do Dragão: a força e a alegria da multidão, plena de esperança, ocupando aquelas ruas não imaginadas para ela. Uma esperança sem medo e uma alegria manifestando-se como pura expressão de uma potência que é, como você nos ensina, a única capaz de mudar o mundo.

Com afeto

***

[Este texto, formulado como uma carta ao filósofo Espinosa, foi publicado em versão reduzida, com o título A esquerda e o susto do cavalo do Dragão, na revista Glob[al] no. 1, 2003. Rede Universidade Nômade. (ver revistaglobal.multiply.com)]

[A foto que registra o momento da queda do cavalo do dragão é de

Brígida Rodrigues. Jornalista e fotógrafa, editora de imagens da revista Líbero no período de 2002-2003, do programa de pós-graduação da Faculdade Cásper Líbero (SP), atualmente editora de conteúdo do site www.brimagens.com.br]

Para baixar o texto completo em formato pdf, clique aqui.

segunda-feira, 20 de dezembro de 2010

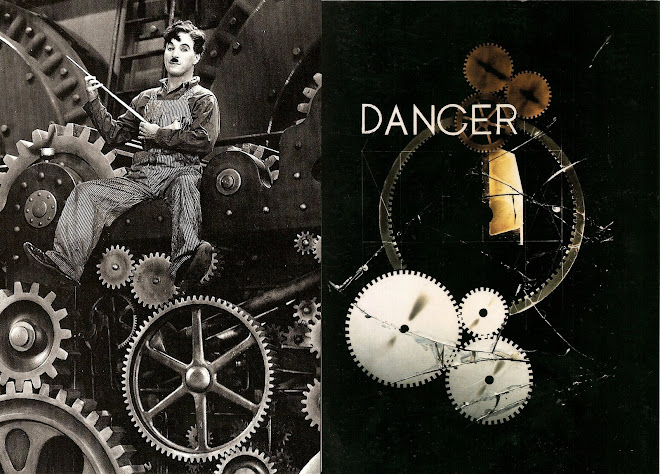

ao maquinista menor, teimosa homenagem

A partir de janeiro, postaremos no blog uma série de textos de Valter que se encontram dispersos pelo mundo (em revistas, livros, jornais, sites etc.). A postagem cumpre uma curiosa missão: como ele nunca os postou diretamente no blog, indicando apenas links de alguns deles, um tanto tardiamente o faremos por teimosia; não apenas uma homenagem, mas uma celebração das amizades que ele arranjou no pensamento, na vida. Reencontrar Valter em sua escrita, em seu estilo, texto-pulsante, força maior. Nossa graça – dádiva e tesão – para manter o USINA funcionando, produzindo aquilo que o maquinista menor sempre favoreceu com maestria: bons encontros.

Antecipando, segue um poema daquela "vida bonita", entre os papéis...

Oi me diga quem és

Acho que sou saudades

Vim de não sei onde

Talvez de cartas e dizeres

Ruas e olhares

Distâncias próximas

Vida breve muito longa

Um estar-se perto e não tocar

Um estar-se longe e não falar

Mas agora moro aqui

Dentro do coração

Às vezes dormente

Ou como um furacão

É quando a lua me acorda

Lua, de céu e estrelas

Às vezes acordo com palavras

Outras vezes na falta de dizeres

Ainda não sei quem sou

Em que céu estou

Para que estrela olhar

Mas alguém me chamou e me saudou de

Saudades

Valter Rodrigues

***

usineir@s e usinad@s, até janeiro!

quinta-feira, 18 de novembro de 2010

Valter A. Rodrigues

quinta-feira, 30 de setembro de 2010

Ressentimento, por Amauri Ferreira

segunda-feira, 20 de setembro de 2010

Clínica, indeterminação e biopoder, por Auterives Maciel

quinta-feira, 12 de agosto de 2010

Ressentimento: veneno do espírito, por Spartaco Vizzoto

terça-feira, 3 de agosto de 2010

Alegria de Segundo Plano ou Alegria Acontecimento, por Bruno Vasconcelos

O presente trabalho é uma versão modificada do texto base utilizado para apresentação da dissertação de mestrado intitulada Cartografias da Alegria na Clínica e na Literatura, defendida em maio de 2005, na PUC de São Paulo. Nele percorro alguns dos problemas que desembocaram na escrita da dissertação. Casos clínicos e contos literários deram ensejo a uma problematização da clínica enquanto espaço de metamorfose das sensações em vibrações intensivas, enquanto espaço aberto ao tempo, enquanto espaço expressivo – tomando a alegria como potência, e por fim, enquanto espaço e duração de dor e sofrimento. No plano teórico, os pensamentos de Nietzsche, Espinosa, Deleuze e Blanchot, alimentaram a escrita e forçaram o autor a buscar pontos de conexões e transversalidades, linhas de fuga e devires, no esforço de construir um texto que desse conta da alegria. Tomar a clínica como produção de subjetividades em meio ao encontro com o intolerável e o trágico, levando o pensamento a paragens antes desconhecidas. Este trabalho sinaliza a existência de um modo subterrâneo percorrendo a produção da escrita, no encontro intensivo com aquilo que não sabemos nomear.

Palavras-chave: alegria; clínica; literatura.

Se, antes de tratar nosso tema detidamente, disséssemos, gracejando, que todos os seres desejam contemplar e voltam-se a esse fim, tanto os racionais quanto os irracionais, e ainda as plantas e a terra que as engendra, e que todos estes seres chegam a esse fim enquanto são capazes, de acordo com sua natureza, mas que eles contemplam cada um a seu modo e alcançam algumas vezes a realidade e outras vezes uma imitação e uma imagem da realidade, poderia alguém suportar tal paradoxo de nosso discurso? Porém, estamos em família e não corremos perigo de adular-nos a nós mesmos. É verdade que, de pronto, nós contemplamos no momento presente, enquanto nos entretemos? E certo que nós contemplamos, como todos aqueles que se divertem; divertimo-nos porque desejamos contemplar; e tanto as crianças quanto os adultos, brinquem ou estejam sérios, parecem não ter outro fim que a contemplação. Todas as ações tendem à contemplação: sejam as ações necessárias, que dirigem principalmente nossa contemplação em direção às coisas exteriores, sejam as ações voluntárias (livres), que as dirigem menos em direção ao exterior, não tendo outro móvel que a contemplação.

Porém, de tudo isto trataremos depois. Falemos agora da terra, das árvores e das plantas. Digamos qual seja sua contemplação e como podemos reduzir as coisas produzidas pela terra e saídas dela à sua atividade contemplativa; como a natureza, que se diz carecer de fantasia e de razão, possui em si contemplação e o que faz o produz pela contemplação que (segundo alguns dizem) ela não possui. (Plotino, citado por Quiles, 1981, pp. 65-66)

A produção de uma dissertação de mestrado constitui um percurso árduo e curioso. No início da escrita de meu trabalho não tinha a menor idéia de como ele terminaria, suas idas e vindas, os modos e maneiras como o texto se fazia, seus excessos, os momentos de secura, o intenso desejo de escrever, e também sua ausência. Há uma alegria de segundo plano que corre pela dissertação. Uma alegria estranha, um puro sofrimento a convocar distintas maneiras de expressão.

Em um mesmo plano de composição, tornou-se possível produzir aproximações de campos distintos, através de uma abordagem paratática, no circuito clínica/literatura/pensamento. Distante ficou a imagem idealizada de uma dissertação de mestrado nos moldes de um academicismo restrito, improdutivo, pouco alegre. Ao fim da viagem, o trabalho apresentado à banca em maio de 2005, intitulado Cartografias da Alegria na Clínica e na Literatura, fez-se de uma maneira insólita e inédita. Fez-se como um exercício de criação, uma linha de fuga, um exercício de aprendizagem em devir.

Um segundo plano salta dos fragmentos clínicos e dos contos literários narrados ao longo do texto, um segundo plano que aos poucos foi se apagando, para ficar o registro escrito, capítulos, páginas, parágrafos, linhas. De memória evoco um verso do poeta Murilo Mendes a dizer: Como são fundamentais / Estes sofrimentos de segundo plano! (Mendes, 1994, p. 543). Penso que poderia brincar com o poeta, dizer de outra maneira, como são fundamentais estas alegrias de segundo plano!

História, Memória e Esquecimento, por Bruno Vasconcelos

Não querer justiça, mas o esquecimento, supondo que tal frase tenha sido dita desta maneira, nos empurra para uma bela confusão. Misto de truculência com ignorância, o general que adorava cavalos também afirmou, e cito de memória, que o brasileiro não sabe, ou não sabia usar o mictório. Curiosamente o pedido tem sido atendido. Apesar de inúmeras teses, dissertações, livros e relatos, a lembrança ou o conhecimento da história recente do país não são generalizados na população e permanecem restritos aos envolvidos e à uma pequena parcela de brasileiros.

Atrelados até o pescoço à lógica de um capitalismo que renova o consumo a cada instante, temos uma juventude que desconhece a história de seus pais. Entre historiadores encontramos a constatação de uma memória seletiva oriunda das dinâmicas das relações de poder na cena social do contemporâneo. Alguns grupos que chegaram ao comando, compostos majoritariamente daqueles que estiveram no exílio, predominaram sobre outros de quê pouco se fala, e apenas o silêncio a recobrir a dor de seus próximos. [cont.]

sexta-feira, 30 de julho de 2010

Isso que me olha, por Valter A. Rodrigues

Um

Um homem procura uma mulher pelas estepes siberianas, recusando todas as recomendações de seu amigo quanto ao risco de sua empreitada. Sim, a mulher é casada, sim, tem uma filha, sim, sim, o marido é ciumento, esse encontro que ele busca, que o obceca, pode matá-lo. Mas não há apelo à razão que possa deslocá-lo de seu movimento e sua fissura. É preciso, é urgente falar com ela. Sua aflição o arrasta, carrega o que quer que encontre em seu caminho, as dores, as ânsias, os olhos, ah, sim, todos os olhos que buscam capturá-lo, pará-lo por um instante que seja, reconhecê-lo no que o move.

Seu movimento, que ignora qualquer barreira, encontra outros movimentos, outras ânsias, outras perambulações. Movimentos que entretanto não lhe dão continência. A mulher, um ponto vermelho na paisagem dourada, um ponto que o ignora e que ele busca, está lá, não exatamente à espera, mas visível sob a luz intensa que a faz emergir única, singular, como pólo irresistível de atração. O que os separa, uma brecha, uma fissura no terreno, marcando o lugar de onde ele fala, interpela, demanda, e o da mulher e a filha que ela chama, sustentando-se numa quase indiferença que o incita, que o provoca. Um corpo que existe à sua revelia, embora só tenha existência porque, de seu lugar, de seu desejo, ele o olha e o interpela. E esta é a questão que ele lança, insistente: estivemos juntos numa festa, lembra-se?, e você me olhou. E agora, o que fazer com isso? O que fazer disso, desse acontecimento singular, desse encontro de olhares? O que fazer dessa captura? A pergunta ansiosa do homem encontra a plácida resposta da mulher que ao mesmo tempo o evita e o atrai: não sei...

A escola descobre o cinema. Essa descoberta assume várias formas. A mais comum e prosaica é o uso do cinema como dispositivo temático. Exibe-se um filme como suporte para algo que se pretende apresentar aos alunos. São abundantes hoje as indicações de filmes para se trabalhar isto ou aquilo a partir de seu conteúdo. Trabalha-se, assim, saúde, história, geografia, ecologia, ética, relações humanas com o recurso aos exemplos. Este é um uso moral do cinema, pois ele supõe sempre a existência de um modelo, de uma referência pré-dada em relação ao qual algum ajuste se propõe, tendo como resultado esperado e final uma compreensão do tema proposto. O filme como narrativa, como texto, está em segundo plano ou nem sequer é considerado.

Três

Todos os filmes são histórias de amor, diz Wim Wenders em O estado das coisas. E a relação primeira com o cinema é de paixão. O encontro com a tela e suas imagens dificilmente é significável senão como encantamento. Não responde às necessidades básicas da vida, não é essencial à sobrevivência, pode ser considerado dispensável ao cotidiano dos homens... Entretanto, encontrá-la, ser tocado por suas imagens, por esse tempo que dura, pelo movimento em transformação que apresenta nos coloca na condição do homem que busca a mulher nas estepes siberianas: você me olhou, e agora, o que fazer com isso? O que fazer com essa perturbação do corpo, com essa desordem sensório-motora, com essa abundância de perceptos e de afectos que o afetam? E não se trata, nessa pergunta, de compreender nem de explicar, mas sim de saber como dispor-se ao encontro com seus ritmos, suas velocidades, suas variedades, seus fluxos, pois é na afetação que se produz nesse encontro que o corpo, tomado por essas forças que lhe chegam sem que delas tenha controle, é forçado a pensar. Um pensar que só é possível no próprio afetar-se, no habitar a diferença que se produz nesse encontro corpo-imagens. Pois a força de um filme não está na tela nem no olho de quem o vê; está no entre.

Zero

quinta-feira, 8 de julho de 2010

Trecho do aforismo 354 de A gaia ciência, de Nietzsche

Adaptado de NIETZSCHE, F. W. A gaia ciência. São Paulo, Companhia das Letras, 2001.

quarta-feira, 12 de maio de 2010

Curso de Extensão 2010 - Os Sentidos da Clínica

VAGAS PARA O PERÍODO DA MANHÃ JÁ PREENCHIDAS. INSCRIÇÕES ABERTAS PARA NOVA TURMA, AOS SÁBADOS, DAS 14 ÀS 17H. INÍCIO EM 29.05

OS SENTIDOS DA CLÍNICA

Fazer a clínica - Valter A. Rodrigues

1. Teoria da multiplicidade e filosofia da diferença x monolitismo da redução cientificista

2. Criação x interpretação

3. Ética e estética na clínica

4. Fazer com o outro

- o entre no lugar do ente

- a dimensão ético-afetiva no fazer a clínica

- a dimensão ético-política da clínica que se faz

Questões psicopatológicas - Antonio Moura

1. Conceito de psicopatologia

- destaque para século XIX até os nossos dias

2. Psiquiatria e psicopatologia

- operação de “descolar” uma da outra

3. Semióticas da clínica

- criação de regimes de signos

4. O que é uma terapêutica?

- impasses atuais: o que “fazer” com o paciente?

O encontro como possibilidade de acesso ao mundo do outro e de compreensão de si, do outro e da realidade – Daniel Marinho Drummond

1. O encontro significativo e a subjetividade como possibilidades de compreensão do outro, de si e da realidade

2. Atitudes que facilitam um encontro significativo

3. Prática: utilização do método fenomenológico na identificação de eixos de significado e de conexões de sentido presentes no mundo do outro

4. O movimento diante do encontro: afetar e afetar-se

A filosofia da diferença na clínica - Leonardo Maia

1. Freud e Nietzsche

2. A recepção de Freud na filosofia

3. A psicanálise e a filosofia da diferença

4. O sentido da clínica e as alternativas à clínica psicanalítica

5. Clínica e crítica: arte, literatura e pensamento em Deleuze e Guattari

Antonio Moura é psiquiatra, mestre em Educação pela UFF/RJ. Atua na clínica psicodramática e na prática do sociodrama com grupos institucionais. / Daniel Marinho Drummond é psicólogo, mestre em Psicologia pela UFMG. Atualmente é professor substituto na UFBA e na UESB, professor da FJT e psicólogo clínico, atuando em consultório particular. / Leonardo Maia é doutor em filosofia pela PUC-Rio e professor adjunto da área de Filosofia da UESB, onde leciona desde 1999. É editor responsável do APRENDER – Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação. As áreas de atuação concentram-se atualmente em Filosofia francesa moderna e contemporânea e Filosofia da Educação. / Valter A. Rodrigues é psicólogo pela PUC-SP, mestre em Comunicação pela Faculdade Cásper Líbero, professor da FJT; atua como psicólogo clínico em consultório particular e como psicólogo concursado na Rede de Atenção e Defesa da Criança e do Adolescente, da PMVC. Coordenador do coletivo Usina - estudos e praticas micropolíticas.

Carga horária total: 90 h - 30 encontros de 3 h, aos sábados.

Custo: 1 (inscrição) + 5 de R$ 150,00

Início: 22 de maio

Desconto de 10% no pagamento a vista.

Local de inscrição: Rua Leonidio Oliveira, 450 A - Recreio

45020-341 – Vitória da Conquista (BA)

Das 9 às 12 h e das 14 às 18 h, com Tamires.

(para inscrição pela internet, veja instruções na Ficha de Inscrição, disponível para download abaixo)

Informações: [077] 3421-9550 / [077]8817-5456 / [077]9136-6808

Clique aqui para download da Ficha de Inscrição

segunda-feira, 29 de março de 2010

Pequena nota sobre o ensino e outras práticas relacionais

Uma história de Jha

Jha, personagem bem conhecido das histórias marroquinas, foi, numa sexta-feira, à mesquita. Nesse dia, os fiéis pressionaram-no a tomar a palavra e dirigir-se a eles. Depois de haver tentado longamente subtrair-se à expectativa deles, Jha acabou por perguntar-lhes: “Vocês sabem o que vou lhes contar?” A platéia respondeu negativamente, e ele lhes disse: “Como posso falar-lhes daquilo que ignoram?”

Na sexta-feira seguinte, os fiéis haviam combinado o que responderiam se Jha tentasse novamente evitar dirigir-se a eles. Depois que ele lhes perguntou novamente: “Vocês sabem o que vou lhes dizer?”, eles retrucaram em coro: “Sim, nós o sabemos”. Jha replicou: “Mas então, de que lhes serve dizê-lo?”, e foi sentar-se tranqüilamente na platéia.

Na terceira sexta-feira, a assembléia acreditou ter enfim encontrado a réplica que forçaria Jha a falar. À questão reiterada: “Vocês sabem o que vou lhes dizer?”, metade da audiência respondeu “Não” e a outra metade respondeu “Sim”. Jha lhes disse então: “Que aqueles que sabem digam àqueles que não sabem...”

[in: Mony Elkaim, Se você me ama, não me ame; abordagem sistêmica em psicoterapia familiar e conjugal. Campinas: Papirus, 1990.]

terça-feira, 1 de dezembro de 2009

Toque-me, por Amauri Ferreira

segunda-feira, 28 de setembro de 2009

A política das nuvens, por Luis Antônio Baptista

O gavião sobrevoa a jaqueira, mas lá embaixo alguém permanece duro como o muro. Só, no pátio, um homem imóvel veste um uniforme azul. Parece uma grade que congela a paisagem, sabotando o desassossego da cidade. Este homem está no mesmo lugar há vários anos. Quem o vê avalia que nada entra ou sai da sua solidez gradeada. Fora do pátio, olhos arrastam corpos, corpos arrastam olhos, palavras vão e vem, gestos desdobram-se, projéteis se perdem, pessoas se imobilizam e movem-se vivas ou quase mortas. Mas onde ele está nada acontece. O pátio que o acolhe insinua ser uma cidadela vazia, cercada por muralhas indiferentes aos marcos que delimitem o aqui e um fora, pois neste lugar nada passa, nada ultrapassa, nada acontece. O rapaz não fala e não se move, faça chuva ou faça sol. É indefinida a sua idade, o tempo da sua pele confunde-se com o silêncio da hera enraizada no cimento a sua volta. Nuvens acima do telhado do hospício onde ele habita escapam de um desenho único, mas ele não. Dizem que a solidez de seus nervos e músculos encarna a esquizofrenia catatônica. O suposto diagnóstico justifica sua indiferença a tudo e a todos. As nuvens sobre o velho telhado ganham a forma dos encontros com aquilo que as tocam ou as atravessam; tocadas pelo vento, ou por sua ausência, libertam-se do fardo de cristalizarem-se em único desenho. Para o homem duro como o muro, segundo o diagnóstico psiquiátrico, ninguém o perturba, o afeta, ou o impele a ser outro; falta-lhe a curiosidade pelo mundo, a vulnerabilidade para ser contagiado por algo vivo, talvez o próprio mundo. Diz o diagnóstico que o paciente sofre um déficit relacional irreversível; vive só entre dores e fantasias. No hospício do Engenho de Dentro, localizado no subúrbio do Rio de Janeiro, pássaros sobrevoam jaqueiras, nuvens escapam do isolamento, cachorros percorrem o pátio, mas ele mantém-se lá como uma janela fechada que asfixia a cidade, apagando o que ela possui de possível. Muros e nuvens fazem política no subúrbio carioca.

Quando, a cada manhã, levado pelo enfermeiro, o homem duro sai do quarto para o banho de sol, o vira-lata lambe a sua perna catatônica como se o conhecesse há muito tempo. O cão lambe a pele que cheira a remédio, pula, circula à sua frente, late, e o rosto do homem continua o mesmo, impassível. O vira-lata pulguento entra e sai do hospício; ignora muros e grades que sabotem a cidade decretando o seu fim; circula na calçada reta em ziguezague, corre ao lado do saco plástico soprado pelo vento, cheira tudo o que encontra, atravessa o portão do hospício à cata de restos de comida, e pára ao lado do homem de uniforme azul. O cão prenuncia que algo pode acontecer; o diagnóstico de seu parceiro não bloqueia a efusividade de seus atos. Este animal, conhecido por todos do bairro, também faz parte daquele lugar onde nada acontece. O vira-lata pulguento, entre muros e nuvens, parece com a cidade ocupada por um emaranhado de histórias com diferentes intensidades, impedindo-a de conclusão ou de ser fixada em natureza morta.

Certo dia, ao atravessar a rua, o cão foi atropelado por um carro. A notícia chegou ao pátio, e o homem duro começou a dissolver-se, a perder gradativamente o fardo da catatonia. Os músculos das mãos, das pernas, dos pés começaram a descongelar. Nervos amoleciam. O rosto perdia o semblante rijo e, com lentidão, descontraía as linhas da face sem prazer, sem medo, sem tristeza; apenas movia-se com a alegria do gesto despossuído do peso do eu. Nesta metamorfose, o corpo tremia, um tremor que se iniciava nos músculos dos olhos e logo após arrastava-o para fora do pátio. O cão na calçada, atropelado, convocava-o para que alguma coisa fosse feita. O ocorrido na rua percorria os seus nervos, interferindo drasticamente na sina do seu destino catatônico. Pouco a pouco, a imobilidade do diagnóstico transformava-se no peculiar movimento: movia-se saindo de si, desvencilhava-se da solidão do nome escapando da lógica que o definia. Descongelado, sem o peso da imobilidade, iniciava o percurso com outro corpo, produzido pelo acontecimento inesperado. O paciente psiquiátrico era agora inominável. O azul do uniforme se esmaecia, dando lugar a uma cor inclassificável. .Atravessado pela cidade, libertava-se do destino enraizado em seus músculos. O homem móvel abriu sem dificuldade o portão do hospício e foi ao encontro do cão que gemia na calçada, com a pata dianteira ferida – o cão, porém, era muito sagaz; o atropelamento não conseguiu causar-lhe maiores problemas. O homem móvel pegou o cão e levou-o para a enfermaria do hospital. Lá, pediu ao enfermeiro mercúrio cromo e esparadrapo e realizou sozinho o curativo. O vira-lata medicado fugiu para a rua em ziguezague, e o homem, caminhando vivo, contrastava com a paisagem muda a sua volta, seguia em direção ao seu velho posto; um outro corpo o esperava. A força do gesto que recusa a sina do eu era lentamente dissipada.

O acontecimento acabou. Nervos e músculos começam a enrijecer. A identidade dura como muro retorna. Gaviões sobrevoam as jaqueiras. Nuvens sobre o telhado transfiguram-se em inesgotáveis formas, praticando a política dos encontros. Projéteis perdidos atravessam o bairro. O gesto catatônico cumpre a missão do seu destino. No corpo do interno de uniforme azul reverbera a força do lugar onde nada acontece, nada ultrapassa, nada atravessa. O homem móvel que foi perpassado por afetos torna-se gradativamente imóvel. A vida institucionalizada daquele lugar afirma-se apenas como ausência de morte. A alegria do inominável é expurgada daquele corpo. Sai de cena a cidade.

Leia o texto na integra em Corpocidade

.png)

.jpg)

.png)